Navigation

In der militärischen Fliegerei kommen verschiedene Navigations- bzw. Orientierungsformen zum Einsatz. Sie alle dienen dazu den Piloten eine Orientierung im Einsatzgebiet zu ermöglichen beziehungsweise diese zu erleichtern und somit die Effektivität der einzelnen Hubschrauber zu steigern.

Alle Navigationsarten, egal ob in Form von Koordinatenpunkten in Koordinatensystemen, der Angabe von Richtungen, Geschwindigkeit und Flugdauer in Relation zu Landmarken oder die Nutzung von bekannten Referenzpunkten folgen dabei immer dem gleichen Ziel. Der Beantwortung der Fragen „wo bin ich?“ und „wo ist mein Ziel?“.

Navigation anhand von Referenzobjekten

Die einfachste und zugleich grundlegendste Art der Navigation ist die Navigation auf Sicht. Hierbei werden Referenzobjekte, die für den Piloten sichtbar sind genutzt um eine Orientierung herzustellen.

Piloten die sich in ihrem Einsatzgebiet auskennen sind früher oder später in der Lage auf Basis der ihnen bekannten Referenzobjekte ganze Flugrouten aus dem Gedächtnis abzurufen, ganz als wenn sie in ihrer Heimatstadt mit dem Auto fahren würden. Es werden einfach mehrere Wegpunkte aneinander gereiht, auch wenn der letzte eventuell vom ersten gar nicht sichtbar gewesen ist.

Um diese Stufe der Orientierung im Einsatzgebiet zu erreichen ist es jedoch zwingend notwendig, dass man sich daran gewöhnt aus dem Cockpit in die Welt zu schauen und nicht nur anhand der Routenmarkierung des Navigationssystems zu fliegen.

Beispiele für Referenzobjekte

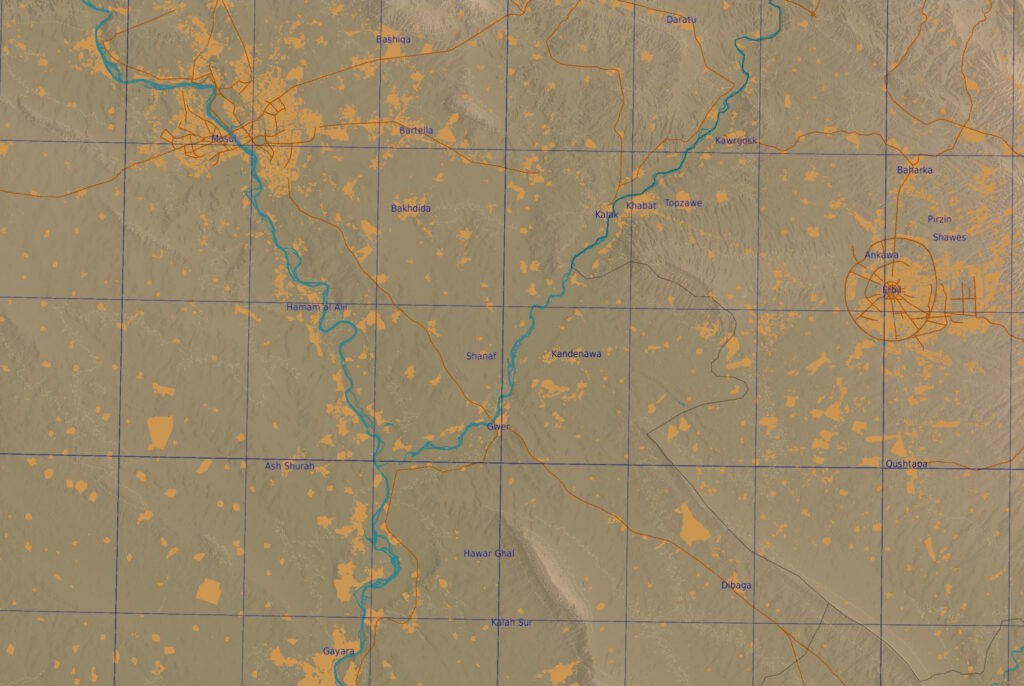

Flüsse sind typische Referenzobjekte

Auffällige Gebäude sind typische Referenzobjekte

Berge sind typische Referenzobjekte

Truppen und Stellungen sind typische Referenzobjekte

Navigation anhand von Richtungen

Die Orientierung anhand von Richtungsangaben im 3-dimensionalen Raum erfordert mehr Übung als es zum Beispiel am Boden beim Autofahren der Fall ist. Trotzdem ist auch bei der militärischen Fliegerei die Orientierung im Raum durch die Angabe von Richtungen zu sichtbaren Referenzen wie Geländemerkmalen oder bestimmten Gebäuden und Fahrzeugen der schnellste und einfachste Weg zur Orientierung.

Grade in einem taktischen Umfeld sollte sich diese Geschwindigkeit zu nutze gemacht werden. Hier hilft ein gut ausgeprägtes Gefühl für (Himmels-)Richtungen und die Fähigkeit Merkmale zu er- und wiederzuerkennen.

Beherrscht man diese Techniken, können Ziele in kürzester Zeit weitergegeben oder Flugrouten mit minimalem Planungsaufwand abgeflogen werden.

Zu beachten ist bei allen Richtungsangaben, dass diese immer einen Bezug zu einem Referenzobjekt haben. Dieses Referenzobjekt kann ein bewegliches Fahrzeug wie ein Hubschrauber sein, aber auch eine stationäre Referenz wie ein Gebäude. Wichtig ist immer, dass bei der Richtungsangabe auch über das gewählte Referenzobjekt mit informiert wird, zum Beispiel „Contact, auf meiner 2 Uhr, 2km entfernt, Technical“.

Angaben durch Rechts & Links

Überlegt man, wie man eine Richtung beschreiben kann kommen einem unweigerlich die Richtungen Rechts und Links in den Sinn.

Während diese Angaben im Alltag ihren Zweck durchaus erfüllen, sind sie in der militärischen Fliegerei jedoch nur ungenügend präzise.

Die Angaben Rechts und Links sind sehr stark von der Position ihres Referenzobjekts abhängig. Ob sich ein Objekt rechts oder links neben einem Gebäude befindet hängt davon ab, aus welchem Winkel man auf das Gebäude blickt. Ob man nach rechts oder links abdrehen soll hängt davon ab von welcher Referenz man abdrehen soll.

Diese Abhängigkeit führt dazu, dass die Angabe Rechts oder Links immer auch ein sehr hohes Risiko birgt, dass etwas schief geht. Außerdem ist diese Form der Angabe recht unpräzise was ihre Möglichkeiten angeht. Ob ein Objekt halb rechts, rechts oder fast hinter uns rechts liegt, lässt sich nicht ausdrücken.

Aus diesem Grund versuchen wir Rechts und Links im Flugbetrieb möglichst selten zu verwenden.

Angaben durch Himmelsrichtung

Eine Richtung kann auch mittels Himmelsrichtungen weitergegeben werden.

Ähnlich wie bei der Weitergabe der Richtung per Rechts & Links, ist auch diese Information unpräzise, wenn nicht bekannt ist zu welcher Referenz die Himmelsrichtung angegeben ist. Ein Ziel kann sich nördlich des einen Hubschraubers, dabei aber auch südlich eines anderen befinden.

Besondere Vorsicht ist für jeden Piloten geboten, wenn die Himmelsrichtung als Orientierung bei auf einander zufliegenden Luftfahrzeugen genutzt wird. Kommt ein Hubschrauber aus Süden und einer aus Norden und beide wollen nach Westen abdrehen, bedeutet dies für den einen eine Links- und für den anderen einen Rechts-Turn. Bei Unachtsamkeit oder schlechter Abstimmung kann ein Zusammenstoß drohen.

Einen Vorteil bietet die Angabe von Richtungen durch die Himmelsrichtung jedoch, wenn ein stationäres Objekt wie eine Geländemarke (zum Beispiel ein Berg) verwendet wird. Dadurch, dass die Referenz sich nicht bewegt ist für jeden Empfänger der Information unmissverständlich klar auf welche Richtung sich die Angabe bezieht.

Im Vergleich zur Angabe Rechts & Links bietet die Himmelsrichtung außerdem immerhin eine Einteilung in 8 Segmente, wenn man Angaben wie Nord-Ost oder Süd-West mit einbezieht. Dadurch ist eine detailliertere Richtungsangabe möglich.

Angaben durch „Uhrzeiten“

Im Vergleich zur Richtungsangabe durch die Himmelsrichtung ist die Angabe durch die Uhrzeit schon relativ präzise, da sie zumindest 12 Abstufungen ermöglicht.

Stellt man sich eine herkömmliche analoge Uhr vor, so ist der Vollkreis in 12 Schritte unterteilt. Diese Ansicht kann ebenso auf die Draufsicht auf das eigene Luftfahrzeug umgemünzt werden.

Die Referenz hierbei ist immer die Längsachse des Hubschraubers. 12 Uhr ist dabei immer nach vorne vor der Nase, 3 Uhr rechts querab, 6 Uhr in gerader Linie hinter dem Hubschrauber und 9 Uhr links neben dem Luftfahrzeug. Wichtig, diese Angabe bezieht sich immer auf das „eigene“ Luftfahrzeug. Sollte die Uhrzeitangabe in Bezug auf jemand anderen genutzt werden, so muss dies klar kommuniziert werden. Zum Beispiel „Saber 1, auf eurer 3 Uhr Position, 2 km, Pickup.

Die tatsächlich geflogene Himmelsrichtung, also der Steuerkurs, ist hierbei unerheblich. Die Aussage bezieht sich immer auf die theoretische Ausrichtung des Hubschraubers auf dem gedachten Ziffernblatt der Uhr.

Kreist ein Luftfahrzeug zum Beispiel linksherum um ein anderes Objekt, so kann der Kreisende das Objekt zwar stets auf der eigenen 9 Uhr Position halten, jedoch rotiert die Position des Kreisenden aus Sicht des Umkreisten stets weiter.

Man sieht, mit der Angabe der Uhrzeit in Relation kann auch Verwirrung entstehen wenn nicht klar fomuliert wird an welcher Referenz sich die Uhr orientiert.

Aus diesem Grund ist der Bezugspunkt bei der Verwendung einer Uhrzeitangabe stets mit zu benennen.

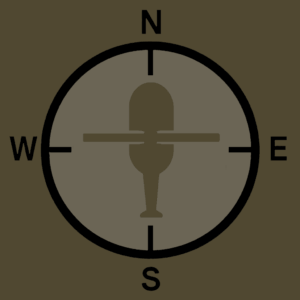

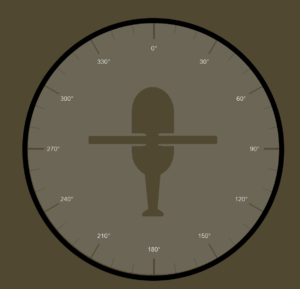

Angaben durch Gradzahl

Die präziseste Form der Richtungsangabe ist die Angabe durch eine Gradzahl. Bei diesem Verfahren wird wie bei der Uhrzeit angenommen, dass um das eigene Luftfahrzeug oder Referenzobjekt ein Kreis liegt. Dieser Kreis richtet sich jedoch nicht mit dem Luftfahrzeug aus, sondern bleibt immer starr, während sich der Hubschrauber in diesem Kreis bewegt und seine Nase auf eine Gradzahl ausrichtet, ganz wie eine Kompassnadel im Kompass, wenn man diesen hin und her bewegt.

0° ist hierbei stets Norden. Die anderen Himmelsrichtungen ergeben sich entsprechend in 90° Schritten. Fliegt ein Hubschrauber also 140°, ist er auf dem Weg in Richtung Süd-Osten.

Auf diese Art kann sehr feingliedrig bestimmt werden, in welche Richtung die Angabe deuten soll.

Alle Hubschrauber der 193rd Combat Aviation Brigade unterstützen diese Form der Richtungsangabe, indem sie den Kurs im 360° Format auf dem Kompass oder anderen Navigationssystem mit anzeigen können.

Wie bei den voran gegangenen Methoden hat auch die Gradzahl die Schwäche, dass das Referenzobjekt immer bekannt sein muss, damit die Richtungsangabe verstanden werden kann, denn auch hier kann ein Ziel von dem einen Hubschrauber nördlich liegen, während es für ein anderes Luftfahrzeug in einer anderen Himmelsrichtung liegt.

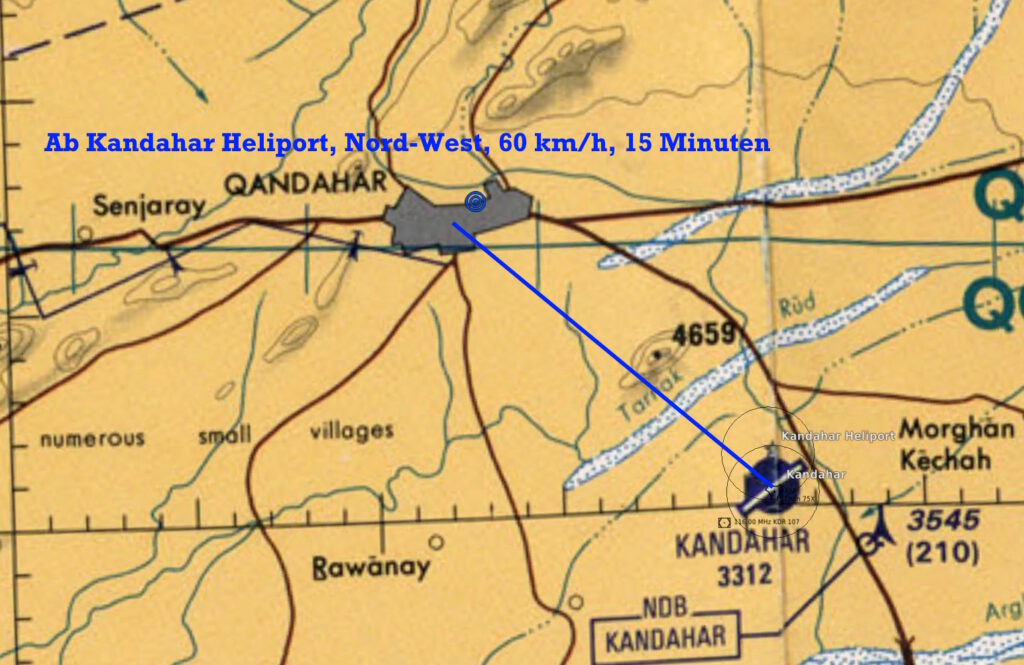

Navigation anhand von Zeit, Geschwindigkeit und Richtung

Während Richtungen eine schnelle und einfache Möglichkeit bieten im Einsatzgebiet zu navigieren, haben sie doch den Nachteil, dass sie immer voraussetzen, dass das Referenzobjekt bekannt ist und das das Ziel gesehen werden kann. Wird das Ziel durch einen Hügel oder ein anderes Hindernis verdeckt, ist es nicht mehr möglich nur durch die Richtung als Angabe das Ziel zu erreichen.

Um diesen Umstand zu kompensieren kann man anhand von Vektoren im Einsatzgebiet navigieren. Durch diese Methode wird es möglich auch nicht sichtbare Ziele präzise zu erreichen.

Die erste Voraussetzung für die Navigation anhand von Zeit, Geschwindigkeit und Richtung ist wie bei allen Richtungsangaben eine eindeutige Referenz. Diese Referenz muss stationär sein. Würde sich das Referenzobjekt bewegen, wären die gegebenen Informationen zum Zeitpunkt der Übertragung schon veraltet, weil das Objekt sich nicht mehr an der ursprünglichen Stelle befindet.

Die zweite Voraussetzung ist ein bekanntes Ziel, dass auf einer Karte eindeutig bezeichnet werden kann.

Um nun anhand von Zeit, Geschwindigkeit und Richtung zwischen den beiden Punkten navigieren zu können wird zuerst die Richtung ermittelt, in der sich das Ziel aus Sicht des Startpunktes befindet. Hierbei kann sowohl die Himmelsrichtung, als auch die Kurszahl in Grad verwendet werden.

Als nächstes wird der Abstand zwischen den beiden Punkten ermittelt. In der Regel ist dies dadurch möglich, dass der Maßstab der Karte bekannt ist und so die Entfernung abgeleitet werden kann. Dies funktioniert auch auf den Karten der Hubschrauber der 193rd Combat Aviation Brigade.

Der letzte Schritt ist festzulegen wie lange das Luftfahrzeug bei einer bestimmten Geschwindigkeit brauchen soll, um von Start zum Ziel zu kommen. Ist das Ziel zum Beispiel 90 Kilometer entfernt, müsste der Hubschrauber mit 90 km/h fliegen, um es in einer Stunde zu erreichen.

Um das Ziel zu erreichen muss der Pilot nun zum Startpunkt fliegen. Dort richtet er sein Luftfahrzeug in die Richtung aus, in der das Ziel liegt. Beschleunigt auf die vorgegebene Geschwindigkeit und hält diese und seine Flugrichtung für die angegebene Dauer.

Im Beispiel links ist das Kandahar Airfield der Startpunkt. Kandahar City ist das Ziel, welches nord-westlich liegt. Die Strecke zwischen beiden Punkten entspricht ca. 20 Kilometern. Um das Ziel zu erreichen, muss der Hubschrauber also ab Kandahar Airfield mit 60 km/h Groundspeed für 15 Minuten in Richtung Nord-West fliegen.

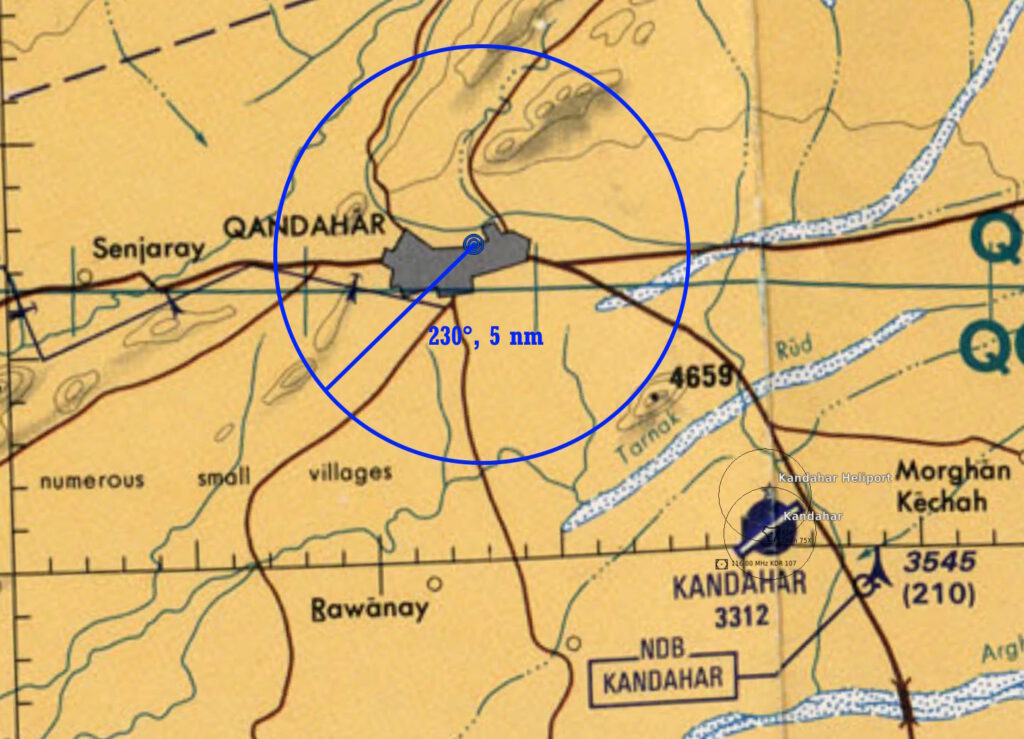

Navigation anhand eines Bullseye

In der militärischen Fliegerei bezeichnet der Bullseye einen festgelegten, gemeinsamen Referenzpunkt auf der Karte oder im Luftraum, von dem aus relative Positionen, Entfernungen und Richtungen angegeben werden.

Er dient also als einheitlicher Nullpunkt für Koordinatenangaben, damit verschiedene Einheiten wie AWACS, Bodeneinheiten und Hubschrauber Positionsinformationen austauschen können, ohne ihre eigene exakte Position zu verraten oder den Funkverkehr unnötig zu verlängern.

Wie bei der Navigation anhand von Zeit, Geschwindigkeit und Richtung wird auch beim Bullseye ein Referenzpunkt für den Start der Navigation verwendet. Im Falle des Bullseye ist dies jedoch ein einzelner für die gesamte Operation konstanter Punkt, der in der Regel anhand von Koordinaten beschrieben ist.

Von diesem Punkt ausgehend können Zielinformationen referenziert werden, ohne das eigene Luftfahrzeug oder andere dem Gegner bekannte Landmarken nennen zu müssen. 5 meilen süd westlich des Bullseye ist deutlich schwieriger zu interpretieren, als 5 meilen süd westlich von Kandahar City.

In der Bullseye Navigation wird in der Regel mit einem Kurs und einem Gegenkurs gearbeitet.

Der Kurs gibt dabei an in welcher Richtung sich das Ziel ab dem Bullseye befindet. Zum Beispiel 5 Meilen auf 230° ab dem Bullseye.

Da es aber unpraktisch wäre jedes mal zum Bullseye zu fliegen und vor dort den Anflug zum Ziel zu starten, wird mit dem Gegenkurs gearbeitet.

Der Gegenkurs sagt, dass das Bullseye von einem Ziel aus bei gleicher Entfernung, aber einem um 180° reduzierten Kurs liegen muss. Im oben genannten Beispiel also liegt das Bullseye 5 Meilen 50° von unserem Ziel entfernt.

Mit diesem Gegenkurs kann ein Hubschrauber das Ziel direkt anfliegen oder auf seinen Systemen/Karten bestimmen, ganz ohne jemals zum Bullseye geflogen zu sein. Auf diese Weise wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch das Bullseye weiter geheim gehalten. Es wäre schließlich recht auffällig, wenn alle Luftfahrzeuge andauernd über das Bullseye fliegen würden.

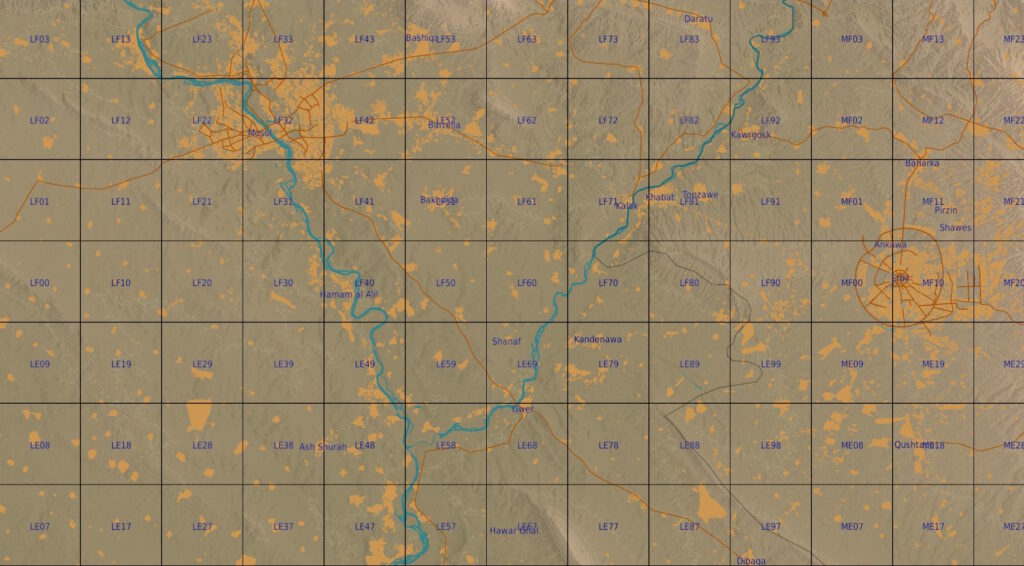

Koordinaten- & Navigationssysteme

Die mit Abstand präziseste und auch einfachste Form der Navigation ist der Einsatz von modernen Navigationssystemen. Mit Hilfe solcher Systeme kann ein Pilot einem vorher geplanten Weg folgen, ganz ohne Sicht auf seine Umgebung zu haben. Dies ist besonders bei schlechten Wetterbedingungen oder bei Nacht eine extreme Erleichterung.

Nachteilig ist, wenn sich Piloten allein auf ihr Navigationssystem verlassen. Dieses kann ausfallen oder durch den Gegner gestört werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich immer auch klassische Navigation zu beherrschen.

In der 193rd Combat Aviation Brigade verwenden wir als Koordinatensystem MGRS. Auch wenn einige unserer Helikopter, wie der CH-47F Chinook, Koordinaten im Lat/Long System verarbeiten können.

UTM/MGRS

Das Military Grid Reference System (MGRS) ist ein global einheitliches Koordinatensystem, das in erster Linie von den Streitkräften der NATO-Staaten zur präzisen Positionsbestimmung und Navigation verwendet wird. Es basiert auf dem Universal Transverse Mercator (UTM)-System und dessen Variante für die Polarregionen, dem Universal Polar Stereographic (UPS)-System. Das MGRS kombiniert dabei geodätische Genauigkeit mit einer einfachen, klar strukturierten Notation, die sich im militärischen Einsatzalltag schnell und fehlerfrei übermitteln lässt.

Das MGRS wurde entwickelt, um die Kommunikation von Positionen und Zielkoordinaten zwischen Einheiten zu vereinheitlichen. Klassische geografische Koordinaten in Grad, Minuten und Sekunden (z. B. 34° 12′ 15″ N, 45° 34′ 02″ E) sind zwar präzise, aber im Einsatz zu langsam zu lesen, zu diktieren oder zu interpretieren. Das MGRS übersetzt dieselben Positionen in eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die kurz, standardisiert und leicht überprüfbar ist.

Ein Soldat kann beispielsweise die Position 38S LC 43251 21773 mitteilen — und sein Gegenüber weiß sofort, in welchem 100 km-Quadrat innerhalb der Zone 38S sich das Ziel befindet, und kann es mit hoher Genauigkeit auf einer Karte oder in einem GPS-Gerät lokalisieren.

Ein vollständiger MGRS-Code besteht aus drei Hauptkomponenten:

UTM-Zone und Breitenband

Beispiel: 33T

– „33“ bezeichnet die UTM-Zone,

– „T“ das Breitenband.100 km-Gitterfeldkennung

Beispiel: WN

Diese besteht aus zwei Buchstaben, die das 100 km × 100 km große Quadrat innerhalb der UTM-Zone eindeutig identifizieren.Numerische Ost- und Nordkoordinaten

Beispiel: 12345 67890

Die Ziffern geben an, wie weit der Punkt innerhalb des 100 km-Quadrats nach Osten (Easting) und Norden (Northing) liegt.

Setzt man alle Komponenten zusammen, ergibt sich z. B.:

33T WN 12345 67890.

Diese Notation beschreibt eine Position innerhalb der UTM-Zone 33, im 100 km-Quadrat WN, mit einer Genauigkeit von 1 m (da 5 Ziffern je Koordinate verwendet werden).

Geografisches Koordinatensystem

Das geografische Koordinatensystem, meist bezeichnet als Breiten- und Längengrad-System oder im Englischen Latitude/Longitude (Lat/Long), ist das älteste und grundlegendste Verfahren zur Beschreibung von Positionen auf der Erdoberfläche. Es bildet das Fundament aller modernen Navigations- und Kartensysteme – von der Seefahrt über Luftnavigation bis hin zu GPS- und Satellitenkartendiensten.

Das System verwendet zwei Winkelmaße – Breite (Latitude) und Länge (Longitude) – um jeden Punkt der Erde eindeutig zu lokalisieren. Zusammen bilden sie ein dreidimensionales Gitternetz über der Erdoberfläche, das in Grad (°), Minuten (′) und Sekunden (″) oder in dezimalen Gradangaben ausgedrückt wird.

Das Konzept eines Gradnetzes für die Erde stammt aus der antiken Astronomie. Schon die Griechen, insbesondere Eratosthenes (3. Jh. v. Chr.) und Hipparch, erkannten, dass die kugelförmige Erde durch gedachte Linien beschrieben werden kann. Der berühmte Klaudios Ptolemäus entwickelte im 2. Jahrhundert n. Chr. das erste vollständige Gradnetz, das später die Grundlage für die moderne Geodäsie wurde.

Die Grundidee ist einfach:

Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator und geben an, wie weit ein Punkt nördlich oder südlich davon liegt.

Längenkreise (Meridiane) verlaufen von Pol zu Pol und geben an, wie weit ein Punkt östlich oder westlich eines festgelegten Nullmeridians liegt.

Das Latitude/Longitude-Koordinatensystem ist das Rückgrat der modernen Geolokation. Es verbindet über 2000 Jahre geodätische Entwicklung mit der heutigen Präzision satellitengestützter Navigation.

Seine Stärke liegt in der globalen Anwendbarkeit und universellen Verständlichkeit – egal ob in der Seefahrt, Luftfahrt oder digitalen Kartografie. Jede moderne GPS-Messung, jede Geodatenbank und jedes Navigationsgerät basiert letztlich auf der Definition von Breite und Länge.

Für militärische Operationen, bei denen Geschwindigkeit und Klarheit im Vordergrund stehen, wird Lat/Long jedoch oft in andere Systeme (UTM, MGRS) überführt. Trotzdem bleibt es das fundamentale Bezugssystem, das alle anderen Koordinatensysteme miteinander verbindet.